目次

意思決定とは

意思決定は、意思と決定、2つの要素から成り立ちます。

デジタル大辞泉

2つの単語の定義から考えると、意思決定とは「自分の心持ちに基づいて、物事を決めること」といえます。

意思決定の重要性

自ら意思決定ができないと、他人の意思決定に従わざるを得ません。

結果、自分にとって不利な状況になったとしても、状況を打開することが難しくなります。

たとえば、親の言いなりで、ある会社に就職したものの、入社後に合わない環境だとわかった場合を考えてみましょう。

自分の意思に基づいて判断し、状況を変える決断をしない限り、その状況から抜け出すことはできません。

意思決定と判断軸

意思決定には、判断軸が必要

周りに流されることなく、自ら意思決定をするには、判断軸が必要です。

判断軸なくして、意思決定は成り立ちません。

たとえば、

- したいこと/したくないことは何か

- 大切にしていることは何か

- 向き不向きは何か

といった判断軸に基づいて、意思決定は行われています。

判断軸は、意思決定を通じて明確になる

一方で、判断軸は、意思決定の数を重ねることで明確になるものです。

たとえば、「どのような仕事がしたいのかわからない」といった悩みは、アルバイト経験などを通じて自分の向き不向きを知ることで、解決することがあります。

一つひとつの意思決定を、あとに続く意思決定の参考として重ねていくことで、判断軸は明確になるのです。

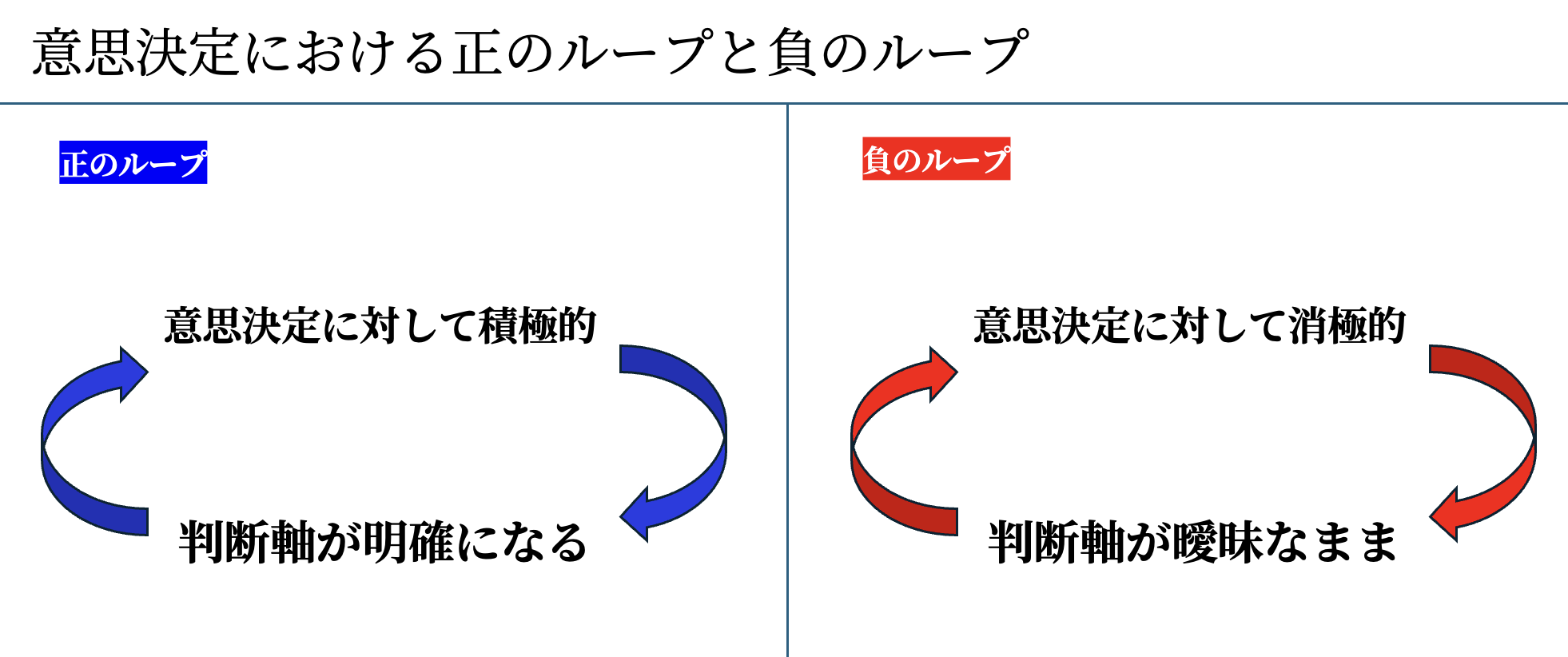

意思決定能力の二極化を招く構造的問題

- 意思決定には判断軸が必要だが

- 判断軸は、意思決定を通じて明確になる

これらの事実が、「意思決定をする人ほど、意思決定に積極的になり、意思決定を避ける人ほど、意思決定に消極的になる」というループ構造を産んでいます。

では、負のループから抜け出すには、どうしたら良いのでしょうか。

意思決定の場としての日常

ひとたびきっかけを掴み、正のループにのることさえできれば、意思決定能力は自然と鍛えられていきます。

負のループから抜け出すきっかけ作りとして、オススメしたいのが「日常を活用すること」です。

日常は意思決定の連続です。日々直面する意思決定の機会に、敏感になってみましょう。

大きな問題を前にしたときの意思決定だけが、判断軸を形づくるわけではありません。

たとえ小さな意思決定であっても、数をこなすことで、判断軸は鍛えられます。

「小さな意思決定を通して経験を積むことで、大きな意思決定にも対処できるようになる」というのが、無理のない順序ではないでしょうか。

日常における意思決定の具体例

少し見方を変えてみると、「何を買うか」「何を食べるか」といった些細な事柄も、意思決定と捉えることができます。

広告の言いなりになるのではなく、「なぜこれなのか」「メリットは何か」「他との違いは何か」と、頭の体操をしてみましょう。

たとえ最終的な選択に違いがなくとも、意思決定のプロセスに自覚的になることが、判断軸の形成につながります。

中高生にとっての大きな意思決定

中高生が直面する大きな意思決定として、文理選択や志望校の選択など、進路に関わる問題があります。

「先のことなんかわからない」「どう考えればいいのかわからない」というのが本音だと思います。

結果、「数学が嫌いだから文系」「友達が目指しているから◯◯大学」と、受け身の選択を取ってしまいがちです。

中高生に大切にしてもらいたいこと

進路を決めるにあたり、「最終的にどんな選択をしたか」に意味はありません。

自分の選んだ道が正解になります。

大切なのは、真剣に悩むことです。

自分が大きな意思決定に直面していることを自覚し、誰よりも悩んでみてください。

自分の判断軸を形成する、決定的な機会になるはずです。

『武器としての決断思考』

意思決定には、正解がありません。

だからこそ、自分は何をもって解とするのか、その手法を確立する必要があります。

『武器としての決断思考』は、ディベートで用いられる考え方をもとに、意思決定のプロセスに光を当てる一冊です。

- なぜこれからの時代に意思決定が必要なのか

- 意思決定に必要な情報の集め方

- 与えられた情報を疑うことの重要さ

意思決定に活用できる、実践知が詰まった一冊です。ぜひご一読ください。

参考:瀧本 哲史, 2011年9月, 星海社新書, 『武器としての決断思考』

著者の瀧本哲史氏について知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

参考:瀧本哲史さんインタビュー 2005 「投資リターンは、非常に高かった」大学3年の瀧本哲史さんが80回池袋に通った理由とその効果

この記事のタグ

劉 智秀 1999年東京都生まれ/栄東中学・高等学校/東京大学経済学部卒/クリエイト速読スクール二代目代表